金融危機的社會成本很高,然而我們還沒有學會如何避免危機。為什麼我們很難從過去的事件中吸取教訓,以避免付出嚴重代價?是因為危機太獨特?還是有其他原因導致我們無法從中汲取經驗教訓? 美國哥倫比亞大學的Charles W. Calomiris和猶他州立大學的Matthew Jaremski最新發表在Journal of Financial Intermediation的論文“The puzzling persistence of financial crises: A selective review of 2000 years of evidence“,用一種新的方法來研究金融危機。通過對2000年歷史中的10個典型金融危機案例進行研究,作者試圖揭示在眾多案例中反覆出現的最重要因素。

中國和德國都曾由長期的分裂走向了相對穩定的統一。就像中國學者討論為什麼是秦滅六國,Davide Cantoni、Cathrin Mohr和Matthias Weigand三位德國學者探究了為什麼是普魯士統一德國。在探究的過程中,作者們揭示了國家間競爭與現代國家生成的動態關係。

近年來,自動化浪潮席捲全球,各國對自動化的顧慮也急劇上升。蘿蔔快跑等自動駕駛出行服務平台的出現,也引發人們的熱議。 然而,自動化對於勞動力市場的影響,特別是在多大程度上減少了就業,以及波及哪些人群,仍舊是不清晰的。從理論上講,自動化的負作用可以被生產力增長、新工作的出現等反作用力抵消。因此,工作力需求是否會從大規模自動化事件中恢復、在哪裏恢復、恢復的速度,以及誰會承受其後果,是極需研究的問題。

長期以來,商業銀行在經濟發展中的作用一直廣受學界關注。一方面,銀行通過處理支付、促進儲蓄、充當金融仲介、將流動性低的低收益存款轉化為長期的高收益資產、篩選和監督信貸等方式,促進了經濟活動。若銀行倒閉,這些服務就會中斷,因此擾亂商業和製造業運行。同時也有其他學者認為,銀行只是眾多金融仲介之一。 即使沒有銀行,其他金融中介機構也會隨時處理付款、促進儲蓄和中介融資,使經濟活動穩定運行。因此,銀行倒閉對總體經濟的影響應該不大。

外國侵略會給被強行吞並的地區留下難以彌合的傷痕。異邦的高壓統治可能催發當地人的政治幻滅感,使之對國家機器持疑慮和冷淡的態度;也可能激發民族主義和排外情緒。此外,站起來反抗侵略的政黨也會得到當地人的擁戴。這些機制都會塑造當地未來的政治格局。

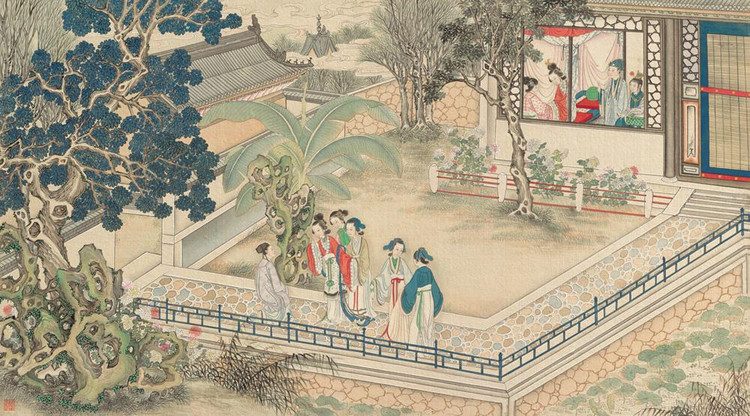

性別規范對婦女的福祉產生了深遠影響,經濟力量推動了文化習俗的形成。范昕宇和武玲蔚發表在International Economic Review的文章“The Shaping Of A Gender Norm: Marriage, Labor, And Foot-Binding In Historical China”以中國歷史上纏足文化習俗為例,通過考察社會上升管道、婚姻市場和勞動力激勵機制,闡釋了社會規范背後的經濟動力。

在討論倫敦房價與社會經濟結果之間顯著的差異時,漢普斯特德區的繁榮與哈林蓋區的相對貧困提供了具體的研究案例。 這些差異部分可以通過地理優勢來解釋,例如漢普斯特德憑藉其山頂位置和自然景觀吸引了高端房產市場。而另一個解釋則著重於鄰里效應,強調社區的社會經濟構成是如何通過影響個體偏好和公共服務品質(如教育和治安)進而影響居民行為的。

亞當•斯密在1776年《國富論》中對禁奢法進行了批判,他認為統治者是社會上最大的浪費者,他們應當對個人消費行為持審慎態度,不能預設其臣民也會做到開源節流。雖然禁奢法在歷史學和社會學中備受關注,但在經濟學領域似乎沒有得到足夠重視。近期,Desierto, D.與Koyama, M.在其研究論文“The Political Economy of Status Competition:Sumptuary Laws in Preindustrial Europe”中分析了普通市民的消費對社會精英的潛在影響。

南非的種族隔離制度是當代世界史上最重要的事件之一,其關鍵內容是劃定所謂的「家園」區域,並迫使數百萬非洲黑人從白人居住區遷至基礎設施較差的「家園」。 許多學者認為種族隔離制度是南非成為當今世界上最不平等國家之一的主要原因。 然而,量化南非種族隔離制度經濟和社會影響的研究仍相當有限。

- 1

- 2